La gestion de l’eau, un défi pour demain ? - Terre à Terre - N°1 - Novembre 2025

La newsletter fait peau neuve !

Nous avons migré notre newsletter vers un nouvel outil plus sobre. Vos données servent uniquement à vous tenir informé·e de nos actualités, conformément au RGPD. Vous souhaitez nous rejoindre ou ne plus recevoir notre lettre d'information ?

La gestion de l’eau aujourd’hui, un défi pour demain ?

L’eau est une ressource indispensable pour notre santé, nos écosystèmes et notre économie. C’est aussi une ressource en tension, menacée par le changement climatique et nos activités humaines. Alors l’eau risque-t-elle de se faire de plus en plus rare dans les prochaines décennies ?

Selon l’Organisation des Nations Unies, la hausse des températures perturbe les régimes de précipitations et l’ensemble du cycle de l’eau, ce qui conduit à une exacerbation à la fois de la rareté de l’eau mais aussi des risques liés à l’eau, tels que les inondations et les sécheresses : depuis 2000, les catastrophes liées aux inondations ont augmenté de 134 % par rapport aux deux décennies précédentes, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le risque d’inondation est d’ailleurs le premier risque naturel en France par le nombre de personnes exposées (18,5 millions).

La gestion et la préservation de l’eau est une priorité pour nos ministères et de nombreuses solutions sont mises en place. Entre crues et sécheresses comment relève-t-on les défis de l’eau dans un climat qui change ? Comment mieux gérer et utiliser cette ressource dans nos territoires ?

On défriche

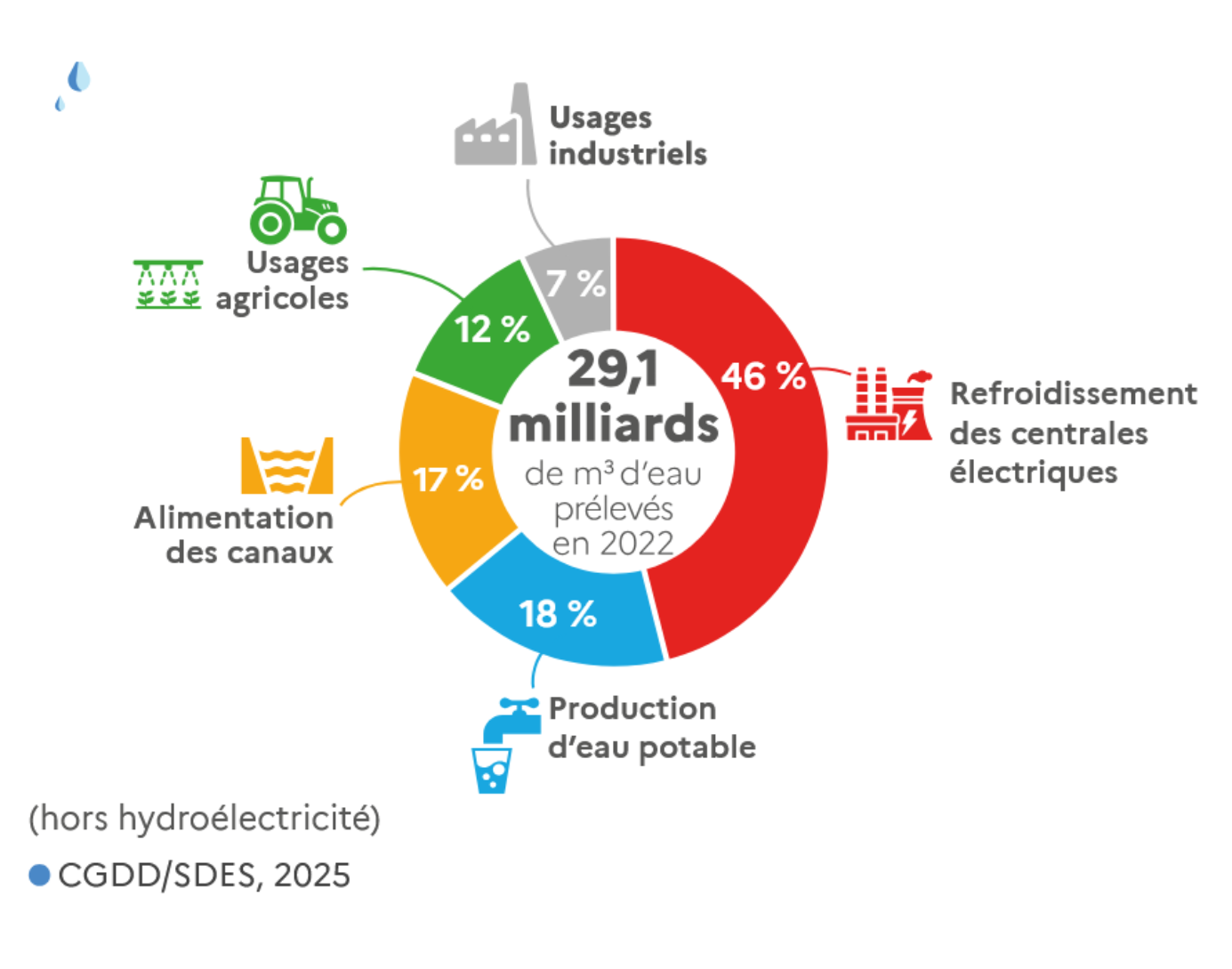

Comment utilise-t-on l’eau en France ?

Près de 30 milliards de mètres cubes d’eau sont prélevés, chaque année, en France et sont utilisés pour :

On creuse le sujet avec…

Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint scientifique de la climatologie à Météo-France

Pourquoi les risques naturels liés à l’eau se multiplient-ils ?

Les activités socio-économiques sont fortement sensibles aux risques naturels liés au manque d’eau (sécheresse) ou à leur excès (inondation). Leur développement récent, souvent dans des zones exposées, renforce la vulnérabilité face à ces phénomènes.

Le changement climatique modifie et intensifie le cycle de l’eau : l’élévation des températures accentue l’évaporation, aggravant les sécheresses, tandis qu’une atmosphère plus chaude favorise des pluies extrêmes plus intenses.

Cette évolution est déjà observable sur notre territoire où la fréquence des sécheresses de sol a augmenté de près de 50 % depuis les années 1990 . Parallèlement, les pluies quotidiennes maximales sont en hausse de près de 10 % sur de nombreuses régions (Méditerranée, Bretagne, Centre et Nord-Est du pays).

Quels sont les impacts de la sécheresse sur notre société ?

Il existe plusieurs types de sécheresse conduisant à des impacts différents. Un déficit de précipitations peut se prolonger sous forme de sécheresse du sol ou de sécheresse hydrologique. La sécheresse du sol affecte l’agriculture, l’élevage et la forêt mais également le bâti résidentiel sur terrain argileux. La sécheresse hydrologique, en réduisant les débits des cours d’eau ou le niveau des nappes, perturbe l’alimentation en eau potable, la production d’énergie ainsi que les activités industrielles. Les milieux naturels sont également fragilisés, ce qui limite leur capacité à assurer pleinement leurs fonctions dans l’équilibre des écosystèmes.

Va-t-on réellement manquer d’eau dans quelques décennies ?

Dans les prochaines décennies, les épisodes de sécheresse du sol seront plus fréquents, plus intenses et pourront devenir plus longs, s’étalant sur plus d’une année. Une sécheresse telle qu’observée lors de l’été 2022 pourra devenir la norme d’ici à la fin du siècle. Il est donc nécessaire d’adapter nos activités à une ressource en eau en baisse et connaissant une plus grande variabilité temporelle. La réussite de ces actions réduira le risque de manquer d’eau dans les prochaines décennies.

Quelles sont les solutions pour préserver nos ressources en eau ?

De manière générale, les solutions pour préserver la ressource en eau comprennent à la fois des actions visant à renforcer la sobriété des usages, à optimiser la disponibilité de la ressource et à restaurer l’état des milieux naturels.

Grâce à son expertise météorologique et climatique, Météo-France accompagne les acteurs publics ou privés au niveau national et local pour anticiper les conséquences de la sécheresse sur l’ensemble du territoire. L’établissement fournit ainsi des diagnostics de situation et des prévisions (températures, précipitations, humidité des sols…) pour les Comités d’Anticipation et de Suivi Hydrologique (CASH), les Comités Sécheresse du ministère de l’Agriculture et les Comités Départementaux de Ressource en Eau.

De nombreuses données sur l’évolution des pluies, sur la sécheresse et sur leurs impacts aux horizons d’adaptation 2030, 2050 et 2100 sont disponibles à l’échelle de la commune et accessible en ligne sur Climadiag Commune.

Sur le terrain

Sur le littoral, chaque goutte compte !

Le Cerema et le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ont lancé un programme national pour accélérer la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) dans les territoires côtiers. L’idée ? Redonner une seconde vie à l’eau avant qu’elle ne soit rejetée dans la mer, en l’utilisant pour arroser les espaces verts, nettoyer la voirie ou alimenter des usages industriels.

Jusqu’à 80 % du coût des études peut être financé pour les collectivités qui se lancent.

Le programme accompagne les communes littorales de métropole et d’Outre-Mer à chaque étape : diagnostic territorial, faisabilité technique, montage de projet, partage d’expériences.

🌊 Objectif national : multiplier par 10 la réutilisation de l’eau d’ici 2030, dans le cadre du Plan Eau qui regroupe un ensemble d’actions pour une gestion sobre, résiliente et concertée de la ressource en eau.

C’est donc une réponse concrète aux défis du changement climatique : sécheresses à répétition, pression touristique, intrusion d’eau salée dans les nappes…

En images

L’étiage de la Loire à Briare

Étiage de la Loire à Briare, Francis Olivereau / DREAL Centre Val-de-Loire, 21/08/2024.

Voies navigables de France Centre-Bourgogne assure la gestion hydraulique, la maintenance et l’exploitation de plus de 1 000 km de voies, dont le canal de Briare.

Ressources

Pour aller plus loin

- Campagne de prévention des inondations

- Portail Géorisques

- Podcast du CGDD – notre-environnement L’eau, une ressource qui ne coule plus de source ?

- Tout savoir sur la sécheresse en France

N°1 - Novembre 2025

Direction de la publication : Anaïs Lançon, Ophélie Tirard, Philippe Alberola. Comité de rédaction : Auréline Rupert, Eva Philippe, Juliette Sauty. Secrétariat de rédaction : Sophie Bellet. Conception graphique : Coralie Fondeville, Hugo Vanmalle. 2025 Secrétariat général - Direction de la communication du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant sur le bouton de désinscription situé en bas de chaque newsletter envoyée. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de limitation des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant à l'adresse suivante : rgpd-dicom@developpement-durable.gouv.fr. En savoir plus sur notre page « Données personnelles et cookies » : https://www.ecologie.gouv.fr/donnees-personnelles