Ligne Bleue - Numéro 3 - Décembre 2024

Edito

La réponse de l’Etat suite au débat public est publiée

Après la constitution du nouveau gouvernement, l’État a transmis sa réponse à la commission nationale du débat public. Le document publié le 18 octobre dernier comprend la décision de l’État pour répondre, grâce à une planification maritime cohérente et concertée, à l’ensemble des enjeux relatifs à la mer et aux activités qui lui sont liées, dont la pêche et l’aquaculture. Cette décision planifie notamment le développement de l’éolien en mer ainsi que le développement des zones de protection forte pour la biodiversité. Il présente également les grands enseignements du débat au niveau national mais aussi au niveau de la façade ainsi que les réponses aux questions et recommandations formulées par le public. Ces dernières ont permis d’enrichir substantiellement enrichi notre stratégie de façade, en plus des retours des membres du conseil maritime de façade qui ont été consultés deux fois (juillet et septembre). Tout au long de nos travaux, un consortium de bureaux d’études nous a suivi afin de produire une évaluation environnementale stratégique qui nous permet de prendre de la hauteur sur certains sujets. La prochaine étape est la saisine de l’autorité environnementale qui rendra son avis sur la prise en compte des incidences environnementales du projet de Stratégie portée par l’État dans un délai de trois mois.

Sommaire

- A la Une

- Beau succés du Forum Mouillages Méditerranée

- Le DSF en action

- Nouveautés sur la stratégie restauration écologique

- Le DSF en action

- Parution d’un livret de portraits de femmes dans les métiers portuaires

- Le DSF en action

- Patrimoine sous-marin de Méditerranée s’offre l’Atlas PALM

- Le DSF en action

- Protection forte et éolien en mer : de la concertation aux premières planifications thématiques

- Nouveaux dans le réseau

- Auriane JONES Chargée de mission biodiversité…

- Christophe BLAZY Coordinateur Méditerranée du…

- Mathilde LABBE Chargée de mission « appui aux…

- Pierre FEYSSAT Chargé de mission littoral et…

- Stephan ARNASSANT Chargé de projet animation…

- Nos grandes dates

- Le DSF et moi

- Stage stratégique à la MICO

A la Une

Beau succés du Forum Mouillages Méditerranée

Alors que l’encadrement du mouillage des navires de grande plaisance à l’échelle de la façade a permis une forte réduction de la pression exercée sur les herbiers de posidonie, cette édition a eu pour thème le développement d’alternatives au mouillage, tant pour la petite que pour la grande plaisance, afin de diminuer davantage encore la pression des ancres sur la posidonie.

En effet, cette plante endémique de Méditerranée abrite une riche faune marine, préserve nos littoraux de l’érosion et contribue à la lutte contre le changement climatique, constituant un remarquable puits de carbone. La protéger est donc un objectif majeur, partagé par les 300 participants : services de l’État, communes, associations, autorités portuaires, acteurs socio-économiques, etc.

Cette nouvelle édition du Forum a permis de donner des clés aux acteurs pour :

FAIRE un tour d’horizon

Différents intervenants, d’autres pays méditerranéens et d’autres façades maritimes, ont présenté leurs politiques locales et partagé leurs expériences. La présentation de différents modes d’organisation des mouillages sur la façade Méditerranée a également permis de mettre en lumière la palette d’outils à disposition des porteurs de projets.

S’INTERROGER sur les types de portage

Porter un projet de zone de mouillage organisé est une démarche complexe qui nécessite de disposer notamment de moyens d’ingénierie et financiers. Les échanges ont permis de comparer les gestions publique et privée des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) en mettant en exergue les forces et les faiblesses de chaque organisation.

PARTAGER les solutions et les modèles économiques

Les porteurs de projets ont partagé les solutions pérennes qui doivent permettre de financer dans la durée des installations qui ont un coût, afin d’apporter une réponse durable aux besoins de protection des fonds marins, dont les herbiers de posidonie.

DECOUVRIR les dernières innovations sur le mouillage

Différentes initiatives privées développant des solutions d’ancrage ou des lignes de mouillages innovantes, concevant des solutions d’aide à la navigation ou réalisant des études variées ont été présentées : ANCR’EST, ECOCEAN, ECOSEASTEM, EDEIS, GMPRO, INO-ROPE, MOBILIS, SEAFLOATECH, TEMANO et VICAT SYSNERGIE.

Pour cette troisième édition, un nouvel outil a été conçu : l’annuaire des zones de mouillages de la façade liste ainsi les zones en vigueur et en projet, avec pour objectif de préserver la posidonie et de gérer les usages. Ce document constitue un outil supplémentaire à la politique intégrée de gestion des mouillages menée depuis plusieurs années sur la façade maritime.

Le DSF en action

Nouveautés sur la stratégie restauration écologique

En 2019, un premier document stratégique pour la restauration écologique en Méditerranée a vu le jour. Il a permis d’instaurer les STERE : Schémas TErritoriaux de Restauration Ecologique afin d’identifier et de renforcer les dynamiques locales de non dégradation et de restauration. La stratégie a défini des secteurs prioritaires sur lesquels engager des STERE. Aujourd’hui, 3 STERE ont été réalisés (ville d’Agde ; Métropole Aix-Marseille ; Golfe de Saint Tropez) ; quatre autres sont en cours de réalisation (Pôle métropolitain CAP ZUR ; Rade de Toulon et Îles d’Or ; Golfes d’Ajaccio et de Lava et Métropole de Nice).

La restauration écologique est un champ de la science récent suscitant un engouement fort de la part des entreprises privées à investir le secteur. Les techniques évoluent vite, certaines ont pu faire l’objet d’une évaluation. Dans un contexte où l’état de conservation des habitats évolue consécutivement aux pressions anthropiques et aux changement climatiques, il semble important de mettre à jour ce que recouvre pour les acteurs de l’État la notion de restauration et définir une trajectoire commune vers laquelle tendre. Ce travail est à mener à l’aune de l’évolution récente de la législation européenne sur le sujet.

Le règlement européen relatif à la restauration de la nature est entré en vigueur le 18 août dernier. Il instaure des objectifs de restauration des habitats dégradés, et notamment la mise en place de mesures de restauration sur 30% de la surface des habitats marins (groupes 1 à 6) qui ne sont pas en bon état d’ici à 2030 (sur au moins 60% de la surface d’ici 2040 et sur au moins 90% de la surface d’ici 2050).

Le règlement européen instaure également l’élaboration de plans nationaux de restauration. Dans la perspective de la rédaction de ce plan national (d’ici 2 ans), il paraît opportun de poursuivre la démarche de restauration écologique à l’échelle de la façade. Il y aurait une volonté de valoriser dans ce plan ce qui est réalisé en façade.

Un premier comité de pilotage a lancé la révision de la stratégie de restauration écologique en façade. Il s’est réuni le 16 septembre 2024 autour de la DIRM, de la PREMAR, des DREAL/DMLC, de l’OFB, de l’Agence de l’Eau et du Conservatoire du littoral.

Les membres du comité de pilotage se sont accordés sur :

- l’importance de rédiger des lignes directrices communes sur la restauration écologique ;

- la nécessite de produire une stratégie opérationnelle ;

- la prise en compte des habitats de substrats meubles, véritables zones fonctionnelles pour certaines espèces ;

- le renforcement des actions de levée de pression (en complémentant les outils déjà à l’œuvre par le retrait des macrodéchets et la désartificialisation) ;

- le besoin de distinguer les solutions de restauration éprouvées des outils expérimentaux.

Un prochain comité de pilotage permettra d’avancer sur le contenu de la prochaine stratégie.

Lien vers le règlement européen sur la restauration de la nature :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401991

Lien vers « Lignes directrices pour la restauration active de Posidonia oceanica » (OFB) : https://www.alliance-posidonia.fr/pdfs/50/fr-guidelines-for-posidonia-oceanica-restoration-2pdf-e7.pdf

Lien vers le projet IZOMARE « Inventaire des zones maritimes côtières nécessitant des actions de restauration écologique et du paysage » (AERMC) :

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/projet-izomare-inventaire-des-zones-marines-cotieres-necessitant-des-actions-de-restauration-ecologi0

Le DSF en action

Parution d’un livret de portraits de femmes dans les métiers portuaires

Le Carif-Oref PACA, coordonnateur de l’Observatoire interrégional des métiers de la mer, a fait paraître un livret composé de 16 portraits de femmes professionnelles de la mer. Navigantes ou non navigantes, de tous âges, ces 16 femmes ont été très enthousiastes à l’idée de partager leur expérience dans les ports dans le cadre de ce livret de portraits.

Les métiers portuaires, comme les métiers de la mer plus généralement, sont historiquement très masculinisés. Afin de répondre à la fois aux enjeux sociétaux liés à l’égalité entre les femmes et les hommes et aux défis de la pénurie de personnels formés, il est nécessaire de mettre en place des actions qui permettent d’améliorer le taux de présence des femmes dans tous les secteurs de l’emploi maritime.

L’idée de ce livret est venue durant la réalisation des entretiens menés auprès de professionnels des activités portuaires en vue de la rédaction du deuxième cahier Filières, qui paraîtra mi 2025, sous le même format que le premier cahier dédié aux évolutions des métiers de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre de la transition écologique.

À l’instar du travail déjà mené par l’association La Touline « La mer se décline au féminin », ces portraits visent à démontrer que les métiers portuaires sont accessibles aux femmes, la féminisation de la filière effaçant progressivement le poids de l’histoire et de la culture maritime, majoritairement masculine.

Cette publication s’inscrit dans lancement des travaux du nouveau groupe de travail de la Commission spécialisée, dédié à la féminisation des métiers de la mer, notamment l’axe 2 qui vise à faire évoluer l’image des métiers auprès des jeunes femmes par des actions de promotions des métiers mettant en avant les femmes professionnelles de la mer.

Le DSF en action

Patrimoine sous-marin de Méditerranée s’offre l’Atlas PALM

L’atlas Palm est la première traduction de la volonté des acteurs de la recherche archéologique sous-marine en Méditerranée française de faire connaître et valoriser le patrimoine culturel immergé auprès du public le plus large via un site Internet dédié.

Il n’a pas pour ambition de procéder à un inventaire exhaustif des biens culturels maritimes mais de proposer au plus grand nombre une sélection riche et variée de données scientifiques de qualité issues de la carte archéologique nationale, grâce à la contribution de spécialistes de l’archéologie et de l’histoire maritime issus des Universités, du CNRS (CCJ, LA3M, Lamop en particulier), ou des musées (principalement le musée départemental d’Arles antique et le musée d’histoire de Marseille).

Le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate ainsi que le parc national des Calanques ont apporté leur soutien financier pendant ce triennal. En juin 2021, une convention pluriannuelle tripartite entre la DIRM, le Drassm et Arkaeos a été signée en vue de la refonte du site internet et de la cartographie.

Cette refonte permet l’intégration de modèles 3D et de vidéos, y compris immersives.

Il s’agit donc d’offrir au grand public la possibilité de découvrir les sites d’épaves, qu’ils soient accessibles aux plongeurs ou plus profonds.

Le choix des nouvelles fiches répond chaque année aux priorités définies par les différents partenaires. En 2023/2024, 14 fiches sur 15 sites ont ainsi été mises en ligne dont 11 sont situés dans le périmètre d’un des deux parcs nationaux et du parc naturel marin corse.

Ce projet et les différentes fiches qui le composent ont été présentés aux membres du comité de pilotage élargi de la Stratégie de gestion durable des sites de plongée en Méditerranée à l’occasion du festival Galathéa (21 novembre 2024).

Les gestionnaires d’aires marines protégées de Corse, d’Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui souhaitent valoriser leur patrimoine sous-marin, sont invités à se rapprocher de la DIRM Méditerranée, du Drassm ou d’Arkaeos.

Les clubs et structures de plongée, sont quant à eux invités à se saisir de l’Atlas Palm pour sensibiliser leurs équipes et élèves à l’importance et à la richesse du patrimoine sous-marin.

Le DSF en action

Protection forte et éolien en mer : de la concertation aux premières planifications thématiques

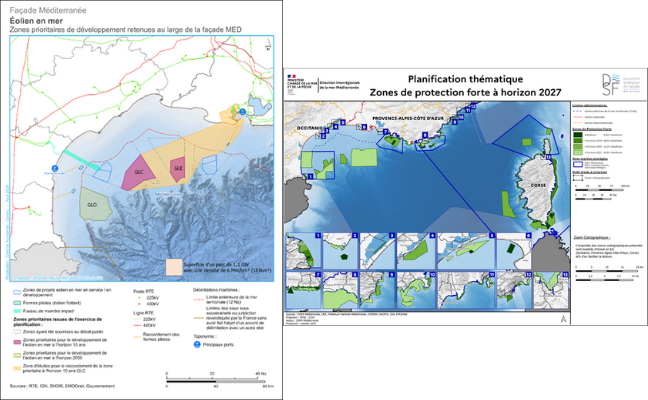

Le 18 octobre 2024, la décision de l’État en réponse au débat public « La mer en débat » a été publiée.

Cette décision comporte notamment les secteurs d’étude pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin de couvrir, à l’horizon 2030, 5 % de l’espace maritime métropolitain (et 5% en Méditerranée en 2027). Elle comprend également la cartographie des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à horizon 10 ans et 2050 au regard des enseignements du débat, avec 3 nouvelles zones pour une puissance cumulée d’environ 4,2GW.

La labellisation en zone de protection forte est incompatible avec l’activité d’extraction de granulats (absent en Méditerranée) et devra éviter la superposition avec l’éolien en mer. La planification de l’éolien identifie 4 macro-zones propices au développement de l’éolien flottant qui occupent près de 2 813 km². Ces zones ont été identifiées dans des secteurs où les enjeux environnementaux sont les moins prégnants afin de préserver au maximum la biodiversité.

La stratégie de développement du réseau de zones de protection forte sur la façade consiste à viser la labellisation :

• des secteurs côtiers déjà situés en aires marines protégées (AMP) qui présentent les enjeux les plus significatifs en matière d’habitats et espèces sensibles – en priorité : les herbiers de posidonie, coralligènes, roches infralittorales à algues photophiles, etc. - mais aussi les espaces caractérisés par une biodiversité importante comme l’interface terre-mer (estuaires, deltas et graus par exemple) ;

• des secteurs situés au large, en zone économique exclusive (ZEE), qui couvrent des enjeux significatifs sur des superficies souvent importantes, notamment les sites Natura 2000 au large ayant pour objet principal la protection d’habitats d’intérêt communautaires tels que les canyons ou les monts sous-marins.

L’interaction avec le secteur de la pêche professionnelle sera un enjeu important dans l’identification de ces zones. En effet, dès 2025, un travail collaboratif expérimental sera mené pour identifier des zones de non-pêche, complété par l’identification d’espaces adjacents disposant d’un suivi accru de la pêche professionnelle. Ceci permettra de disposer d’une évaluation du bénéfice écologique de la zone de non prélèvement, le tout pouvant former une zone de protection forte (Zone de non-pêche / Zone de suivi de la pêche professionnelle).

Nouveaux dans le réseau

Auriane JONES - Chargée de mission biodiversité marine et qualité des milieux à l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes

Christophe BLAZY - Coordinateur Méditerranée du projet LIFE Espèces marines mobiles - Chargé de mission mégafaune, Délégation de façade maritime Méditerranée à l'Office Français de la Biodiversité

Mathilde LABBE - Chargée de mission « appui aux AMP dans la mise en œuvre des politiques publiques » du projet « Life Biodiv’ France », Délégation de façade maritime Méditerranée l'Office Français de la Biodiversité

Pierre FEYSSAT - Chargé de mission littoral et gestion des risques côtiers à l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes

Stephan ARNASSANT - Chargé de projet animation et contractualisation territoriale à l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes

Nos grandes dates

| Evénement | Date |

|---|---|

| Comité de suivi du Plan d’action du DSF | 9 décembre 2024 |

| Conseil maritime de façade | 9 décembre 2024 |

| Comité de pilotage pêche de loisir | 10 décembre 2024 |

| Visite du chantier de construction de la ferme pilote Eolmed à Port-La-Nouvelle | 10 décembre 2024 |

| Lancement de la concertation continue post débat public « La mer en débat » | 11 décembre 2024 |

| Comité de pilotage de la charte croisière | 12 décembre 2024 |

| Réunion de concertation Fontaine portant sur le fuseau de moindre impact du raccordement du parc éolien flottant "A06" au large du golfe de Fos et de son extension en Méditerranée | 18 décembre 2024 |

| Théâtre forum à Centrale Marseille dans le cadre de la concertation continue post débat public EOS | 18 décembre 2024 |

| Comité de pilotage Etat et opérateurs sur la restauration écologique | 24 janvier 2025 |

Le DSF et moi

Sophie CAPLANNE, cheffe de la « mission milieux marins et littoraux » de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au sein du service Biodiversité, eau et paysages de la DREAL PACA, la mission anime la thématique ‘mer et littoral’ auprès des services et opérateurs de l’État de la façade régionale. Elle organise des revues de projets mouillage et restauration écologique ainsi que des clubs destinés à partager des retours d’expérience et apporter des éléments de doctrine.

Je participe aux travaux du COTECH et aux COPIL des différentes stratégies de façade. Je me suis particulièrement impliquée dans les réflexions relatives aux objectifs environnementaux portant sur l’artificialisation et dans les travaux de révision de la SFM dans le cadre du Débat Public ‘La mer en débat’.

De manière générale, la mission porte les enjeux et objectifs environnementaux du DSF au sein de projets de STERE, de restauration, de ZMEL ou d’aménagements divers, et pilote certaines actions du DSF, telle que celle relative à la préservation des banquettes de posidonies, portée en partenariat étroit avec la Région Sud/PACA.

Stage stratégique à la MICO

Inès BONNAFOUS, étudiante en césure après son double master Master 1 Earth Law – Economie et management public, a rejoint l’équipe de la Mission de coordination pour un stage de 5 mois à compter de début août pour contribuer à l’appropriation du DSF au niveau local.

Le stage contribuera à :

• Vulgariser l’annexe 1 de la stratégie de façade maritime relative à force juridique du DSF ;

• Rédiger un guide pédagogique d’accompagnement à la prise en main du document stratégique de façade à destination des acteurs porteurs de plans, programmes de rang juridique inférieur et d’opérations ;

• Réaliser l’état des lieux des SCoT existants sur les trois régions de Méditerranée et appréhender leur contenu en matière de dispositions relatives à la mer et au littoral dans l’optique de rédiger un guide visant faciliter la mise en compatibilité des SCoT au DSF.

Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus !

Pour vous désinscrire de cette e-lettre : merci d'envoyer un e-mail à mission-coordination.dirm-med@mer.gouv.fr