Ligne Bleue - Numéro 1 - Juin 2024

Edito

Christophe Lenormand, nouveau DIRM

Depuis le 1er mars 2024, Christophe Lenormand succède à Eric LEVERT à la tête de la DIRM Méditerranée.

Après la lettre du plan d'action du milieu marin, Ligne Bleue devient la nouvelle newsletter du document stratégique de façade (DSF) Méditerranée. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet maritime de la Méditerranée sont chargés conjointement d’assurer l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du DSF, en lien avec le Conseil maritime de façade et en associant le public. La Direction Interrégionale de la mer Méditerranée assure un rôle d’animation, de coordination et d’impulsion de cette politique maritime intégrée. L'objectif de cette e-lettre est de partager et communiquer sur les deux volets du DSF(volet stratégique et volet opérationnel), de vous présenter quelques actions phares qui avancent grâce à des partenariats techniques et financiers forts, entre l’État, les collectivités, le monde associatif, les professionnels et les usagers.

Sommaire

- Actu stratégie de façade maritime

- La stratégie de façade maritime (SFM) est en cours de mise à jour

- Lancement des analyses « risque-pêche » espèces

- Pêche de loisir : nouvelles règles dans deux parcs

- Retour sur la journée navettes maritimes

- Thalassothermie, filière en développement

- Nouveaux dans le réseau

- Adelaïde JANNOT, Adjointe au chef de service…

- Charlotte BEZIAN-MEYER, Chargée de mission à…

- Christophe LENORMAND, Directeur Interrégional…

- Constance AUDIFFREN, Chargée de mission…

- Zoé MAHE, Directrice Régionale de l’Environnement,

- Stages stratégiques à la MICO

- Aliette DUCLOS -

- Baptiste CORREIA

- Nos grandes dates

Actu stratégie de façade maritime

La stratégie de façade maritime (SFM) est en cours de mise à jour

Adopté en 2019, le premier volet du DSF, appelé « stratégie de façade maritime », doit être mis à jour sous le pilotage des préfets coordonnateurs de la façade, préfet de région PACA et préfet maritime, conformément aux exigences de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM). A partir d’avril 2024, cette mise à jour de la stratégie de façade maritime fera l’objet d’une évaluation environnementale stratégique.

Guidée par une logique d’approfondissement et de simplification, cette mise à jour concerne principalement la présentation du document principal synthétique et de ses annexes. Un zoom particulier est fait ici sur les objectifs stratégiques, l’annexe 4.

Concernant les objectifs environnementaux, un travail national d’évaluation a été conduit entre 2020 et 2022 de manière à calculer l’atteinte des cibles fixées pour les indicateurs associés à chaque objectif environnemental.

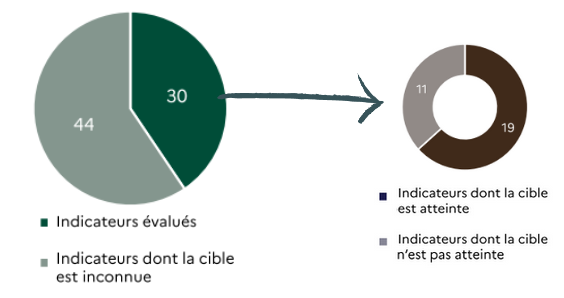

Cette évaluation a permis de dresser le constat suivant pour la façade Méditerranée : sur les 74 indicateurs, 30 ont pu être évalués et parmi ces derniers 19 indicateurs ont atteint leur cible.

Par exemple, pour l’objectif « Limiter les risques de dissémination des espèces non indigènes lors de l’introduction et du transfert des espèces aquacoles », l’indicateur « Nombre de nouvelles espèces non indigènes probablement introduites par les activités de cultures marines » a atteint sa cible à savoir « pas d’augmentation ».

Sur cette base, l’administration centrale et l’OFB vont identifier des pistes de modifications des objectifs environnementaux et de leurs indicateurs pour améliorer leur lisibilité et leur opérationnalité.

Comme les objectifs environnementaux, les objectifs socio-économiques sont assortis d’indicateurs. Les travaux de révision ont démarré dès 2022 pour l’évaluation des indicateurs des objectifs socio-économiques sous pilotage de l’administration centrale et du Service des données et études statistiques. Il ressort de cette évaluation les conclusions suivantes pour la façade Méditerranée : sur les 130 indicateurs, 47 seulement ont pu être évalués.

Lancement des analyses « risque-pêche » espèces

En application des directives communautaires « Oiseaux » et « Habitats Faune Flore », le code de l’environnement (article L.414-4) prévoit que les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant au sein d’un site Natura 2000 fassent l’objet d’une analyse des risques de porter atteinte aux objectifs de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire, dite analyse de « risque pêche » (ARP).

Conformément aux engagements pris par la France vis-à-vis de la Commission européenne et intégrés dans les plans d’actions des Documents Stratégiques de Façade (DSF) (action D01-OM-OE01-AN1), ces analyses de risque doivent être finalisées d’ici 2026 sur l’ensemble des sites Natura 2000 avec entrée en vigueur des mesures afférentes de réduction du risque au plus tard fin 2027. Les résultats de ces analyses doivent être intégrés au document d’objectifs du site concerné (DOCOB). En région PACA et Occitanie, ce sont 32 sites (6 ZPS + 26 ZSC) et 34 lagunes (19 ZPS + 21 ZSC) qui sont concernés par la réalisation d’ARP. Pour la région Corse, le travail est mené conjointement par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) (sites du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate (PNMCCA) et du site Natura2000 du Golfe d’Ajaccio) et l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) pour les autres sites.

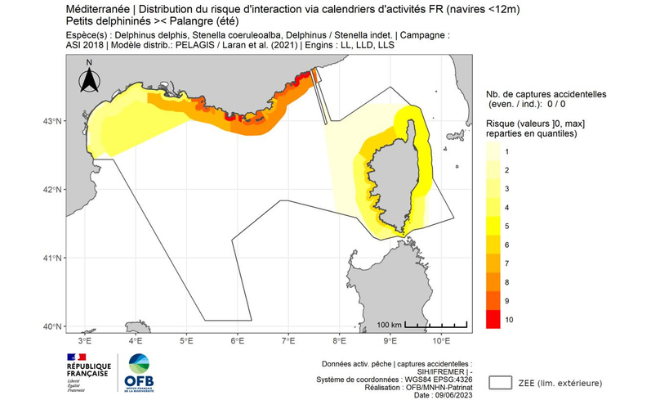

La réalisation des ARP espèces à l’échelle biogéographique a été pilotée par groupe de travail national engins-espèces. Il convient désormais d’étudier plus finement les secteurs à risque de captures accidentelles en descendant à l’échelle des zones Natura 2000. Pour la façade Méditerranéenne, la réalisation des ARP à cette échelle relève de l’autorité du préfet maritime au travers de la constitution d’un groupe de travail ad hoc animé par la DIRM et composé de représentants des services de l’Etat. Ce groupe de travail, sur la base des livrables issus du groupe de travail national, a pour mandat de valider les conclusions des analyses pour les secteurs à risque identifiés ainsi que les mesures à mettre en œuvre.

Les analyses risque pêche à l’échelle des secteurs à risque seront élaborées, sous la responsabilité de la structure gestionnaire de site, par la délégation de façade maritime de l’Office Français de la Biodiversité en partenariat avec les comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins. Les Directions régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et les Directions Départementales des territoires et de la mer (DDTM) ainsi que la Direction Mer et littorale de Corse seront étroitement associées au projet. Les secteurs de fortes interactions seront ainsi collectivement validés :

- pour les couples engin*espèce présentant un risque de capture avec impact avéré, des propositions de mesures technique ou réglementaire seront apportées ;

pour les autres couples où le risque d’interaction demeure théorique, il sera attendu de déterminer les niveaux de risque avec au besoin le déploiement d’un programme d’acquisition de connaissances.

Carte théorique (juin 2023), à l’échelle biogéographique, du risque d’interaction petits delphinés et engin palangre.

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) auront un rôle central dans la réalisation des ARP espèces. Ils seront les interlocuteurs directs auprès des pêcheurs ; réaliseront le diagnostic des activités de pêche ; participeront à la définition des mesures de gestion et vérifieront la cohérence des mesures prises. Les CRPMEM ont également pour mission de lancer le marché d’animation auprès des pêcheurs. Ce marché recouvre la mobilisation des structures de pêche professionnelle, la restitution des données de répartition de l’activité pêche et la réalisation d’enquêtes complémentaires. Le marché d’achat de dispositifs de réduction de capture accidentelle sera lancé par l’équipe du LIFE Espèces Marines Mobiles et celui relatif à la campagne d’observation (observateurs embarqués et caméras) par les coordinateurs de l’équipe projet.

La réalisation des ARP espèces en régions Occitanie, PACA et Corse sera un réel travail de concertation entre tous les acteurs. Les représentants de l’Etat, les gestionnaires de sites, les pêcheurs et leurs représentants vont être amenés à travailler collectivement suivant un planning défini tout au long de ces deux prochaines années afin de produire ces analyses risque pêche espèces.

Pêche de loisir : nouvelles règles dans deux parcs

Depuis mi-février, l’autorisation obligatoire de la pêche de loisir et la déclaration des captures sont expérimentées dans deux aires marines protégées.

Deux nouveaux arrêtés préfectoraux encadrant la pêche de loisir dans le Parc naturel marin du golfe du Lion et Parc national des Calanques ont été signés. Cette mesure permettra d’améliorer la connaissance et d’adopter des mesures de gestion de la ressource halieutique plus adaptées.

La création d’une autorisation pour les pêcheurs et la déclaration de leurs captures s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’action du Document stratégique de façade, la feuille de route opérationnelle de la politique maritime intégrée en Méditerranée. Elle concourt également aux orientations données par les institutions européennes au sujet de la collecte de données concernant les captures résultant d’activités non commerciales.

Accompagnée par la Direction Interrégionale de la mer Méditerranée et l’IFREMER, cette nouvelle réglementation vise prioritairement à améliorer la connaissance sur la ressource halieutique grâce à la contribution des pêcheurs.

Concrètement, à partir de l’âge de 12 ans, tous les pêcheurs désirant pêcher depuis le bord, depuis une embarcation ou en pêche sous-marine devront demander leur autorisation via une nouvelle application sur smartphone intitulée « CatchMachine » (disponible sur Appel App Store et Google Play Store). Les pêcheurs déclareront aussi leurs captures en quelques clics grâce à l’application. Des outils explicatifs seront mis à disposition des pêcheurs de loisirs (un guide de téléchargement et d’utilisation et une vidéo tutorielle).

Retour sur la journée navettes maritimes

Le 21 mars dernier, le Cerema et la DIRM Méditerranée ont co-organisé une conférence technique territoriale sur les mobilités maritimes du quotidien. Cette journée a permis de réunir 90 acteurs méditerranéens intéressés par le développement des navettes maritimes : élus et services techniques des collectivités littorales, autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires portuaires, gestionnaires d’aires marines protégées, services de l’Etat et opérateurs, armateurs, etc.

La journée a été l’occasion de rappeler que les liaisons maritimes côtières sont au croisement d’enjeux forts comme la mobilité, la décarbonation des transports, la gestion des flux touristiques, la préservation des espaces littoraux et l’adaptation au changement climatique. De telles liaisons existent déjà en Méditerranée, où elles apparaissent comme une solution pertinente pour les déplacements du quotidien. Les potentiels futurs restent à questionner.

Un temps particulier de la journée a été dédié à la présentation des objectifs de l’étude engagée par le Cerema pour le compte de la DIRM sur le potentiel de développement des navettes maritimes en Méditerranée, dans le cadre du Plan d’action du Document stratégique de façade. Le calendrier de réalisation de ce travail a notamment été présenté.

Les présentations ont également permis de partager plusieurs retours d’expériences : la liaison maritime Sète-Mèze complémentaire du réseau de bus, les mesures de régulation de fréquentation en période estivale sur les îles de Port-Cros et de Porquerolles, les critères de choix de l’analyse de faisabilité des navettes maritimes sur la côte ouest de la Corse.

Un temps de la journée a été dédié à la réalisation d’un point règlementaire sur les spécificités du transport maritime de passagers, par les services de la DIRM.

Ont également été abordés les enjeux de la décarbonation du transport maritime (au travers la présentation d’un outil Cerema d’estimation de la pollution atmosphérique des navires) et la vision associée de l’ADEME. D’autres enjeux comme l’écomobilité portuaire et les perspectives de potentiel de navettes maritimes dans le contexte de hausse du niveau de la mer ont fait l’objet de présentations.

Cette journée d’échanges avait vocation à officialiser le lancement de l’action dédiée aux navettes maritimes du DSF Méditerranée (PTM-MED-05), en initiant la constitution d’une communauté d’acteurs intéressés par la thématique.

Thalassothermie, filière en développement

Depuis 2022, le CEREMA conduit une étude afin d’identifier le potentiel de thalassothermie en Méditerranée. Suite à un état des lieux, elle a permis d’identifier des territoires les plus favorables à l’accueil de cette énergie marine renouvelable.

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) au niveau national et pour la Corse promeuvent le mix énergétique et fixent une cible d’augmentation de la part de la chaleur renouvelable à l’horizon 2023 et 2028. L’éolien offshore commercial fait l’objet d’une politique publique et d’un exercice de planification spécifiques.

Cependant, le potentiel de la Méditerranée en termes de thalassothermie doit être étudié, de même que les incidences tant environnementales que socio-économiques des projets nés sur la façade. En effet, il s’agit de la principale énergie marine renouvelable, autre que l’éolien, dont les caractéristiques physiques de la Méditerranée laissent envisager un développement potentiel. Ceci permettra de planifier leur extension à d’autres territoires.

Après de nombreux échanges et visites de terrain, une évaluation approfondie des retours d’expérience disponibles sur notre façade a pu être réalisée. Elle a permis d’identifier différents facteurs favorisant pour l’installation d’une centrale de production : la distance à la côte du besoin en chaleur, le besoin de mixte tertiaire et résidentiel, la densité thermique linéaire, la disponibilité de foncier en front de mer déjà artificialisé et enfin l’éloignement de la biocénose sensible.

Face à ces éléments, une analyse multicritère a pu être mise en place. Les ports de la façade ont été identifiés comme territoires d’accueil privilégiés. Pour chacun d’entre eux, l’ensemble des critères ont été évalués et retranscrit sur un support cartographique. Ces éléments devraient permettre d’encourager les territoires potentiels à mener des études sur la mise en place de cette technologie d’avenir.

Aujourd’hui peu répandue sur notre façade, la thalassothermie pourrait demain être l’un des systèmes de production de chaleur les plus répondu dans nos ports.

Pour télécharger le rapport et accéder aux données : https://cerema.box.com/s/6lbeusrik1d43cgoulqnv917a0acxob1

Nouveaux dans le réseau

Adelaïde JANNOT, Adjointe au chef de service des affaires économiques à la DIRM Méditerranée, en charge également du suivi des actions du DSF en lien avec les filières halieutiques et cultures marines.

Charlotte BEZIAN-MEYER, Chargée de mission à la Direction Projet Eolien Flottant à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie.

Christophe LENORMAND, Directeur Interrégional de la mer Méditerranée.

Constance AUDIFFREN, Chargée de mission "Protection du milieu marin - éolien & industrie", Délégation de façade maritime Méditerranée, Direction interrégionale PACA-Corse, Office Français de la Biodiversité.

Zoé MAHE, Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement adjointe région PACA

Stages stratégiques à la MICO

Aliette DUCLOS

Étudiante en M2 Droit de l’environnement, Aliette réalise un stage pour contribuer à l’appropriation du DSF au niveau local.

Baptiste CORREIA

Étudiant en M2 Géographie et Aménagement des Espaces Maritimes, Baptiste réalise un stage pour contribuer à la mise à jour des zones de vocations de la (...)

Nos grandes dates

- 17 mai : Réunion de la Commission permanente du Conseil maritime de façade

- 28 mai : Réunion de la Commission spécialisée « éolien flottant »

- 13 juin 2024 : Journée d’actualité co-organisée par la DIRM, la région PACA et le CNFPT sur le thème : "La submersion marine en Méditerranée à l’heure du changement climatique" (public non-initié visé)

- 17, 18 et 19 juin : Rencontre annuelle 2024 – Forum des gestionnaires d’Aires Marines Protégées à Agde

- 19 juin : Réunion du Conseil maritime de façade à Montpellier

- 25 juin : Comité technique du DSF

- 4 juillet : Journée des métiers de la mer

Comité de rédaction : Kristenn Le Bourhis, Marion Brichet, Julie Idoux, Violaine Talleu, François Virevialle

Contact : Contact : mission-coordination.dirm-med@mer.gouv.fr

Pour vous désinscrire de cette e-lettre : merci d'envoyer un mail à mission-coordination.dirm-med@mer.gouv.fr